Sci Bull | 黄瓜绿斑驳花叶病毒研究取得新进展:发现抗病毒新策略

2025-05-17 浏览次数: 10

黄瓜绿斑驳花叶病毒(CGMMV)是一种严重危害葫芦科作物的+ssRNA病毒,每年给全球农业生产带来巨大经济损失。病毒的复制和组装过程涉及复杂的分子机制,其中生物分子凝聚体(BMCs)在病毒生命周期中扮演了关键角色。然而,关于病毒如何利用宿主因子形成BMCs的具体机制尚不完全清楚。

近日,实验室宋宝安院士团队在Science Bulletin发表了题为“CGMMV capsid protein hijacks host pro-viral factors to generate condensates and remodel photosynthesis: strategic antiviral strategy”的研究论文,揭示了CGMMV与宿主植物相互作用的新机制,为抗病毒策略的设计开辟了新途径。

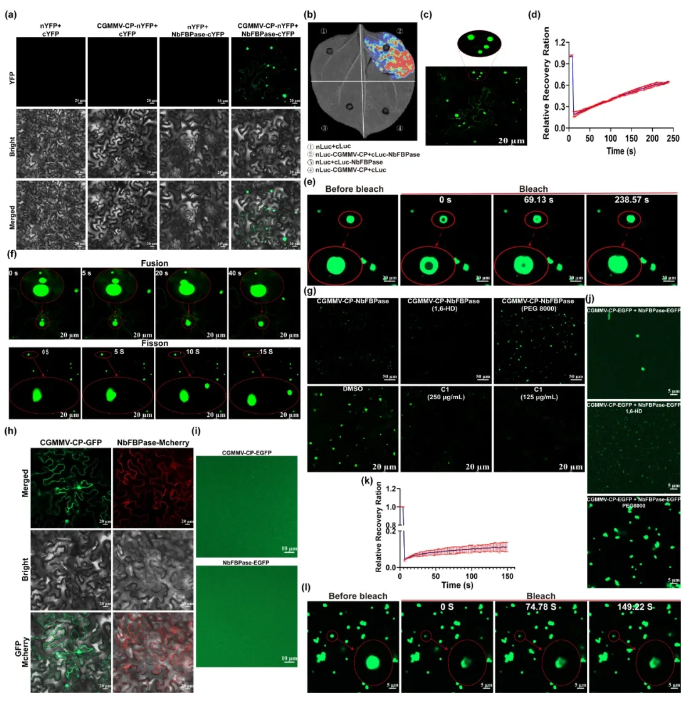

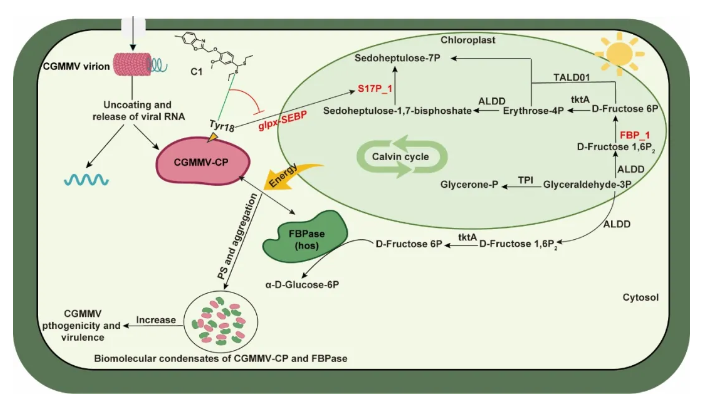

该研究发现CGMMV衣壳蛋白(CGMMV-CP)能够利用宿主胞质果糖-1,6-二磷酸酶(FBPase)通过液-液相分离(LLPS)形成BMCs。这些BMCs不仅促进了病毒的复制和组装,还与CGMMV的致病性密切相关。研究显示,NbFBPase在CGMMV-CP形成凝聚颗粒的过程中起到了关键作用。此外,研究人员发现NbFBPase能够促进CGMMV-CP形成这些颗粒,这些颗粒在病毒复制和侵染过程中可能扮演着重要角色。进一步的研究表明,当NbFBPase过表达时,病毒的增殖得到了显著促进;相反,当NbFBPase被沉默时,病毒的增殖则受到抑制。

图1. 由NbFBPase与CGMMV-CP相互作用介导的生物分子凝聚体(BMCs)的形成。

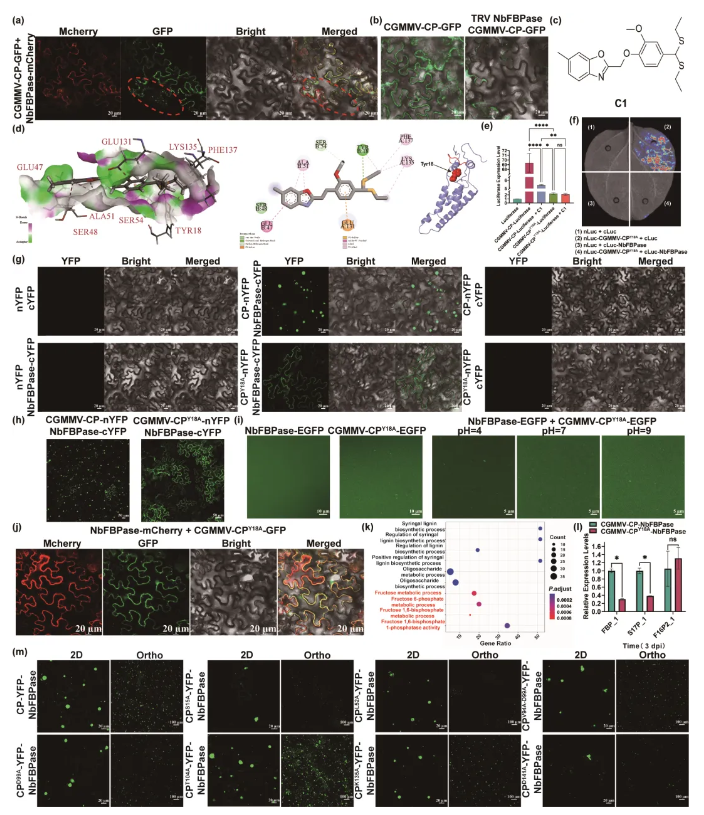

基于CGMMV-CP与NbFBPase的相互作用,研究团队设计并合成了一系列新型苯并[d]噁唑类衍生物。其中,化合物C1对CGMMV表现出显著的抑制活性,其效果优于现有的抗病毒药物宁南霉素。通过一系列的实验表明,发现化合物C1作用于CGMMV-CP的氨基酸残基Tyr18,并对凝聚体具有破坏作用。研究进一步发现,CGMMV-CP上的氨基酸残基Tyr18在病毒致病性、病毒粒子形成以及BMCs的形成中扮演了关键角色。转录组分析显示,Tyr18通过调节宿主细胞中的卡尔文循环相关基因glpX-SEBP,进而影响宿主的光合作用。这表明CGMMV可能通过重塑宿主的光合作用来优化其复制和致病性。

图2. BMCs在CGMMV致病性中的关键作用以及化合物C1的潜在作用机制

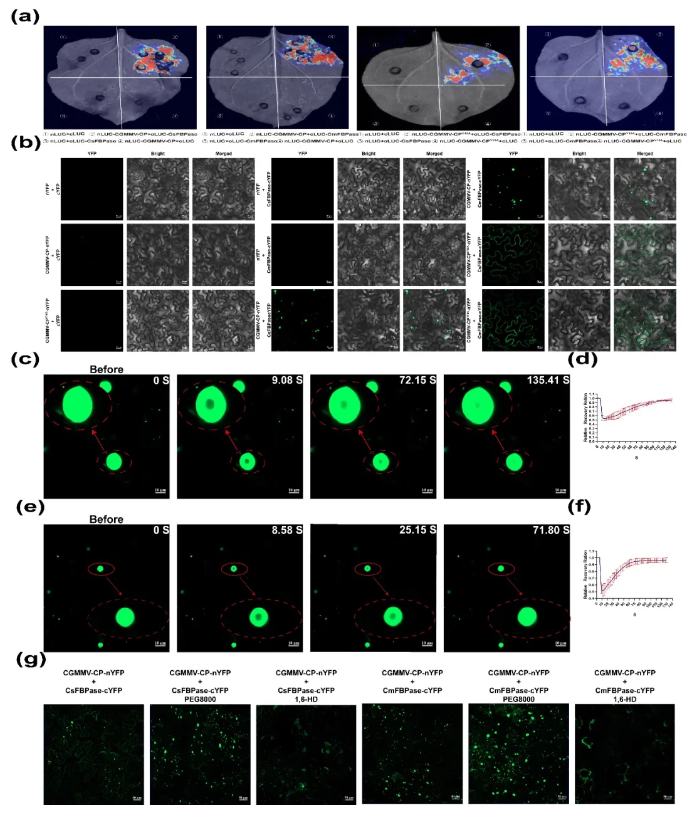

此外,研究还发现CGMMV-CP与葫芦科同源的FBPase发生互作,如黄瓜CsFBPase和甜瓜CmFBPase,且Try18同样影响CGMMV-CP与FBPase形成凝聚体。

图3. Tyr18影响CGMMV-CP与葫芦科植物中同源FBPase通过LLPS形成BMCs.

这项研究不仅为理解CGMMV与宿主植物的相互作用提供了新的分子见解,还为抗病毒策略的设计开辟了新途径。通过靶向CGMMV-CP的Tyr18残基,可以干扰病毒与宿主因子的相互作用,从而有效抑制病毒的复制和组装。这一发现为开发新型抗病毒药物提供了重要的理论基础和实验依据。

图4. 化合物C1抑制CGMMV感染的作用机制示意图。

贵州大学绿色农药全国重点实验室博士生殷利民为第一作者,宋宝安院士和宋润江教授为该文的共同通讯作者。贵州大学绿色农药全国重点实验室李向阳教授和赵春妮博士生参与该工作。郑州果树研究所古勤生教授和江苏农科院季英华教授为该研究提供了大力支持。研究获得了国家重点研发计划、国家自然科学基金、贵州省关键技术研发计划和贵州大学科研创新团队等项目资助。